「変な絵」と「変な家」、どちらから読むべきか迷っていませんか?

この記事では、雨穴氏の人気作2作品を徹底比較し、ストーリー、怖さ、登場人物、メディア展開まで7つのポイントでわかりやすく解説しています。

「違和感」に魅せられた読者が語る、“本当に怖いのはどっち?”という疑問にも答えます。

自分に合った1冊がきっと見つかりますよ。

シリーズをもっと楽しみたい方も、初めて読む方も、ぜひ最後までご覧ください。

変な絵と変な家の比較7項目

雨穴氏による話題の2作『変な絵』と『変な家』は、それぞれ異なる角度から「違和感」を軸に展開されるミステリー作品です。

一見すると共通点が多いように見えますが、ストーリー構成や演出方法、登場人物、そしてメディア展開において大きな違いがあります。

この記事では、2作品を7つの観点から比較し、それぞれの魅力と特徴を掘り下げていきます。

まずは、比較表をご覧ください。

| 比較項目 | 変な絵 | 変な家 |

|---|---|---|

| ① テーマとストーリーの違い | 奇妙な絵に隠された秘密を追うスケッチ・ミステリー | 違和感のある間取りが鍵を握る不動産ミステリー |

| ② 怖さ・ミステリー性 | 心理的な怖さとゾッとする構成 | 現実的な恐怖とサスペンス要素が強い |

| ③ キャラクター・登場人物の魅力 | 佐々木、栗原など物語を動かすキャラが豊富 | 雨宮、栗原など映画でも印象的な人物が登場 |

| ④ メディア展開 | 漫画化・英語版出版で世界展開 | 映画化・漫画化・メディアミックスが豊富 |

| ⑤ SNS・口コミでの話題性 | 画像との組み合わせで拡散力あり | YouTube起源で話題になりやすい |

| ⑥ 読後の満足度・印象深さ | 絵の意味に気づく驚きが残る | 伏線回収の巧みさで納得感が強い |

| ⑦ ファンダム・シリーズとしての広がり | 「変な〇〇」シリーズ化で世界観が深まる | 起点としての存在感とインパクトが大 |

① テーマとストーリーの違い

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| スケッチ(絵)に隠された違和感と秘密を追うミステリー | 奇妙な間取り図がもたらす違和感から始まる不動産ミステリー |

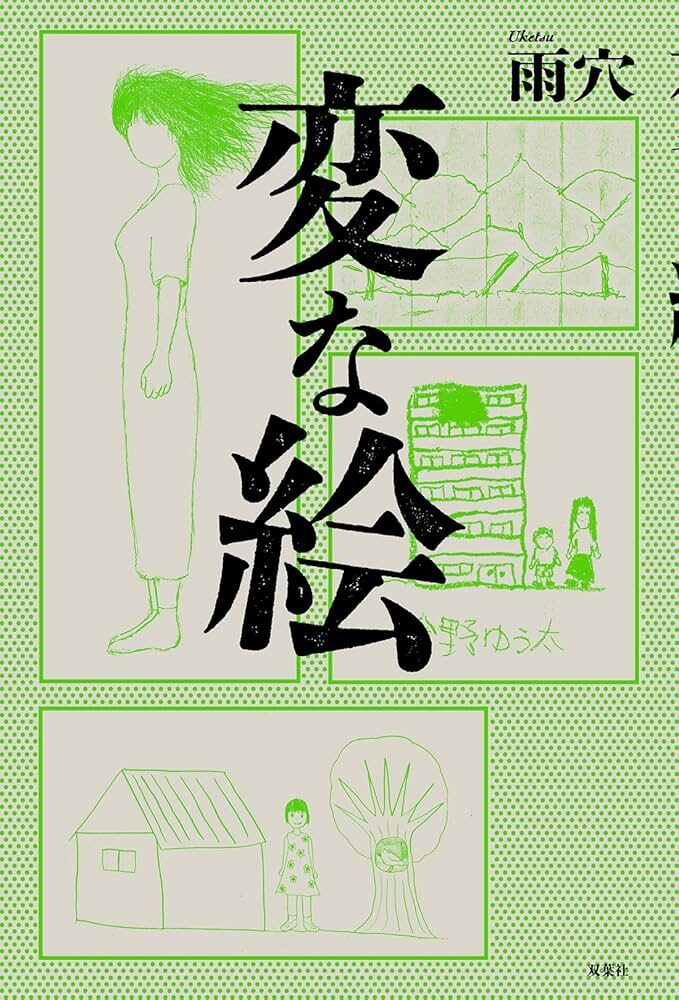

『変な絵』は、雨穴氏が手がけた長編ミステリーで、9枚の“奇妙な絵”に隠された謎を解き明かしていくストーリーです。 主人公の佐々木が大学のオカルトサークルを通じて、ブログに投稿された「風に立つ女」などの不気味な絵を発見。

そこに潜む違和感と暗示に気づき始めた彼が、徐々に現実世界の凶悪事件へと巻き込まれていきます。 作品は、静かに忍び寄る違和感と、少しずつ情報がつながっていく感覚が絶妙に表現されており、読者に「気づいたときの恐怖」を味わわせてくれます。

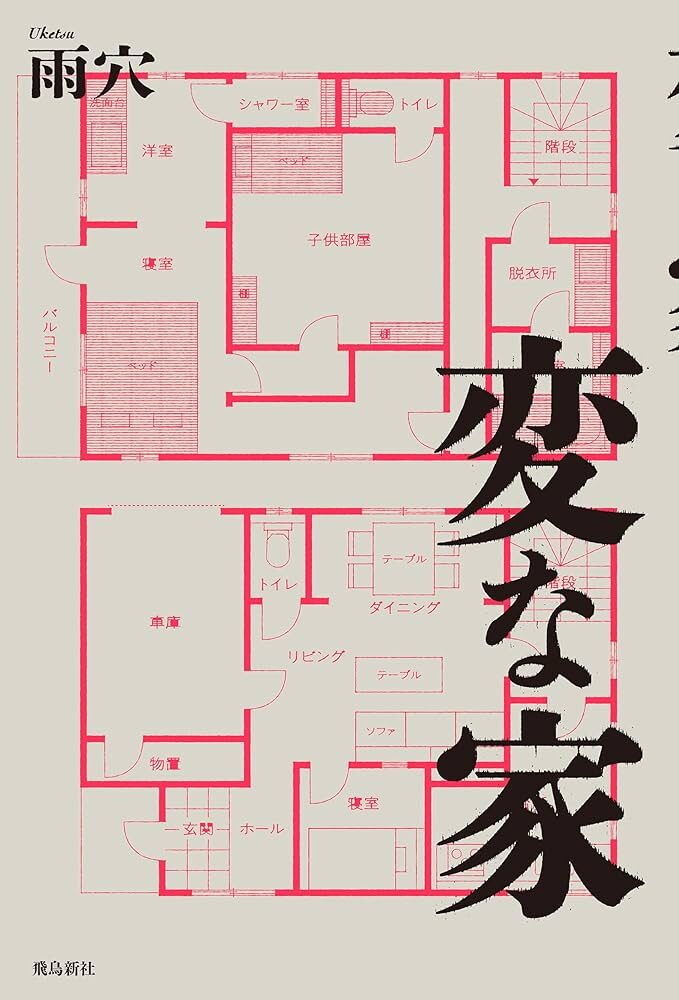

一方の『変な家』は、「一見普通に見える間取りに違和感がある」というコンセプトから始まる、不動産を題材にしたミステリーです。 間取り図という身近なアイテムを使って、「なぜトイレが2つあるのか?」「なぜこの部屋は窓がないのか?」といった、違和感を積み重ねて物語を構築。 読者の身近な感覚を揺さぶることで、不気味さや謎の奥深さを強調しています。

また、情報提供者である栗原と雨宮の会話形式で進行する構成が独特で、読みやすさとテンポの良さが特徴です。

どちらの作品も「違和感」が出発点ですが、アプローチは明確に異なります。 『変な絵』は“視覚芸術”と“犯罪心理”の融合であり、静的な恐怖や狂気がテーマになっています。

対して『変な家』は“日常”と“構造”を通じた不安を掘り下げ、読者自身に「これ、本当におかしいのか?」と考えさせる仕組みです。 そのため、後者の方が読者参加型で、考察や感想がSNSでも拡散しやすい特徴を持っています。

ストーリー全体の構成としても、『変な絵』は謎が複数に分かれており、それが一つに繋がっていくことで読後に大きなカタルシスを与えてくれます。

それに対し、『変な家』は一つの“事件の謎”を掘り下げる集中型構成となっており、短編的な満足感があります。 どちらを好むかは、「じっくり読み解く推理小説が好きか?」「テンポよく読めるミステリーが好きか?」によって分かれるでしょう。

② 怖さ・ミステリー性

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| 心理的恐怖と想像を刺激する描写が中心 | 現実に即した恐怖と不安がじわじわと迫る構成 |

『変な絵』の怖さは、直接的なホラーではなく、静かにじわじわと染み込むような心理的な恐怖にあります。 物語の中に出てくる一見不気味ではない“普通の絵”に隠された真実や矛盾。 読者自身がその違和感に気づいた瞬間、「あれ?これって……」という不安と恐怖が襲ってきます。 恐怖演出もビジュアルや音で煽るような派手なものではなく、あくまで「気づき」が導く恐怖です。

そのため、読み進めるほどに恐怖が増していく構成となっており、「気づいたときに怖くなる」という知的な怖さが最大の魅力といえるでしょう。

一方、『変な家』はもっと即効性のある恐怖を提供しています。 間取りという身近なものに潜む違和感がテーマのため、読者にとっての“現実との接点”が強く、その分リアルな怖さを感じさせます。 トイレの位置や謎の部屋など、明らかにおかしいけれど理由が分からない構造が読者の思考を刺激し、どんどん深みに引き込まれていきます。

そして、それらの“おかしな設計”が実は犯罪や陰謀とつながっていると分かったとき、日常の安心感がガラガラと崩れ落ちるような恐怖を感じさせるのです。

どちらの作品もホラー的な要素を持ちながら、怖さの方向性は大きく異なります。 『変な絵』は「読者の内面に恐怖を植え付ける」ような構成で、何気ない絵や構図にすら不安を感じるようになります。

作品を読み終えたあとでも、記憶の中で絵のシーンが繰り返しフラッシュバックするような、後を引く怖さが特徴です。

一方、『変な家』は読んでいるその瞬間にゾクッとさせる恐怖が多く、「この家、本当にヤバいかも」と思わせる説得力があります。 読者が「自分なら絶対住みたくない」と自然に感じてしまうリアルさが、その怖さを支えているのです。

また、ミステリーとしての完成度にも触れておくべきです。 『変な絵』は、複数の絵を軸にした多重構造のミステリーで、各パートに小さな謎と大きな謎が巧みに織り込まれています。 読者は細かい手がかりを拾いながら、全体像を紐解いていく楽しさが味わえます。

一方、『変な家』は一貫した謎解きをベースに、読者と一緒に真相へと迫っていくスタイル。 その過程で伏線が次々と明かされていくので、テンポが良く、読後のカタルシスも大きいです。 つまり、『変な絵』はじっくり考えさせるミステリー、『変な家』はスリリングな展開で読者を引き込むミステリーと言えるでしょう。

③ キャラクター・登場人物の魅力

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| 佐々木、栗原など知的で探求心のあるキャラクター | 雨宮、栗原など会話劇で引き立つコンビ構成 |

『変な絵』では、主人公の佐々木が物語の中心を担います。 彼は大学のオカルトサークルに所属しており、好奇心旺盛で観察眼の鋭い青年として描かれています。 単なるオカルト好きにとどまらず、物事の本質を探り、違和感の裏に潜む真実を見抜こうとする姿勢が魅力です。

また、彼の行動には一貫して「誰かを守りたい」「真相を知りたい」という人間的な動機があり、読者は自然と感情移入しやすくなっています。

物語を語る上で欠かせないのが、情報提供者である栗原の存在です。 栗原は前作『変な家』からの登場人物であり、深い知識と冷静な分析力を兼ね備えた人物。 佐々木とのやり取りは知的でテンポが良く、緊張感のある展開の中にわずかな安心感を与えてくれる存在です。 シリーズを通して“ブレないキャラ”であり、雨穴作品における「知の象徴」とも言えるでしょう。

一方、『変な家』では、主人公・雨宮のキャラクター性が作品の核となります。 彼はフリーのYouTuberとして活動しており、間取りに違和感を感じたことから調査に乗り出します。 軽妙な語り口と探究心の強さが特徴で、読者との距離が近く、まるで一緒に謎を解いているような感覚が味わえます。 また、読者目線に近い存在として配置されており、物語の“案内役”として機能する点もポイントです。

『変な家』でも栗原が登場しますが、こちらではより“ナビゲーター”としての立ち位置が強調されています。 豊富な知識と経験から、雨宮に鋭い指摘を与え、違和感を言語化していく役割を果たします。 このコンビのやり取りは、情報とリアクションのバランスが絶妙で、ミステリー展開の中でも読者にとって理解しやすく、かつ飽きさせない工夫となっています。

さらに、映画版では間宮祥太朗と佐藤二朗という絶妙なキャスティングが、キャラクターの魅力をさらに引き立てています。

④ メディア展開(映画・漫画・翻訳など)

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| 漫画化・英語版翻訳・世界30カ国以上で出版 | 映画化・漫画化・文庫化・TV特集など多岐に展開 |

『変な絵』は、まず書籍としての評価が高まり、その後2024年に漫画化されました。 雨穴氏独自の世界観と絵の違和感をビジュアルで表現したこの漫画版は、読者からも高評価を受け、電子コミック大賞で男性部門賞を受賞するなど、メディアとしての可能性を広げています。

また、2025年には英語版「Strange Pictures」として海外出版され、ヨーロッパ・アジア・北米を中心に30カ国以上で販売されました。 翻訳精度も高く、現地でのレビュー数も多く寄せられており、単なる国内作品にとどまらず、世界的なミステリー作品としての評価を獲得しています。

一方、『変な家』のメディア展開はより早期から加速度的に広がっていきました。 まずはYouTubeで公開された動画が話題となり、それがきっかけで書籍化。 書籍版は2021年に刊行され、2024年には文庫化されてシリーズ累計170万部を突破しました。

特に注目すべきは、2024年の映画化。 主演・間宮祥太朗、共演・佐藤二朗という布陣で、全国の劇場で公開され、興行収入は40億円超えを記録しました。

映画版は、視覚的に「間取りの違和感」を再現し、視聴者に直接的な恐怖と驚きを与えることに成功。 脚本の再構成によって原作を読んでいる人にも新鮮な展開となっており、SNSでも「映画ならではの面白さ」として高く評価されています。 テレビ番組や報道番組でも取り上げられ、「変な家」現象が一気に加速したのもこの時期です。 さらには、漫画版も安定した人気を博しており、現在も続巻が刊行中です。

両作品ともにメディア展開に成功していますが、その方向性には違いがあります。 『変な絵』はグローバル戦略に重点を置き、海外読者との接点を広げることでシリーズの認知度を高めています。 それに対して、『変な家』はマルチメディア展開を駆使し、国内市場において多面的なアプローチでヒットを生み出しています。 どちらも雨穴ブランドの拡大に貢献していることは間違いありませんが、その戦略の違いが両者の魅力をより際立たせています。

⑤ SNS・口コミでの話題性

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| 絵と文章の組み合わせがSNSで拡散しやすい | YouTube発の話題作で口コミ・レビューが爆発的 |

『変な絵』は、作品に登場する不気味で意味深な“絵”が読者の興味を引きつけ、それをスクリーンショットやイラストとしてSNSに投稿する動きが活発です。

特にX(旧Twitter)やInstagramでは、「この絵の意味わかる?」といった投稿とともに読者同士が考察を共有し、ストーリーを深く掘り下げる文化が生まれています。 この「考察したくなる仕掛け」が拡散性を高め、静かにバズが広がっていく傾向にあります。

また、TikTokでも「#変な絵チャレンジ」というハッシュタグが生まれ、絵の意味を説明したり、自分なりの解釈を動画で語る若年層も増えています。

このように、読者参加型のコンテンツとして機能している点が『変な絵』のSNSでの強さの一因です。 さらに、作品の性質上ネタバレを避ける投稿も多く、うまく興味だけを煽ることで「読んでみたい」と思わせる仕掛けになっています。

一方、『変な家』はYouTubeの動画投稿が発端となって話題化したため、SNSとの親和性が非常に高い作品です。 最初にバズったのがYouTubeだったという背景から、TwitterやYouTubeコメント欄でのリアルタイム考察や反応が非常に盛り上がりました。

「この家、本当に存在しそう」「最後のオチが怖すぎた」など、感情を揺さぶられるコメントが爆発的に広がり、結果として書籍化、映画化へとつながったのです。

さらに映画公開時には、「#変な家見た」というタグがトレンド入りし、感想・ネタバレ・考察・ロケ地紹介など多様な投稿が飛び交いました。 視覚的に印象深い“間取り図”がSNS映えするコンテンツとしても扱われ、YouTubeのレビュー動画、ブログ記事、Podcastにまで波及しています。

このように、発信から拡散までの導線が非常にスムーズで、「知った瞬間に誰かに話したくなる」力を持つ作品であるといえます。

変な家は、良くも悪くも出オチ感が拭えない構成だったかなと(もちろんその『出』が衝撃的だった)思うんですが、変な絵ではオムニバス形式かつ全部の謎を解くとひとつの真相に辿り着くっていう形式だったので、最後までグイグイかつ『まとわりつくような嫌な感じ』を感じられるようになり。

— 朝月 黎🌙趣味全部 (@BLasatuki) January 21, 2024

X:ポスト

⑥ 読後の満足度・印象深さ

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| 伏線の回収と“気づき”による満足感が大きい | 緊張感とサスペンス展開で読後の納得感が強い |

『変な絵』の読後感は、まさに「じわじわ来るタイプ」の満足感です。 読んでいる途中は一見バラバラに思える出来事や登場人物、そして複数の“変な絵”たちが、物語の終盤にかけて少しずつ繋がっていきます。

この“点と点が線になる”構成が非常に巧みで、伏線を思い返して「なるほど、そうだったのか!」と唸らせられる展開が秀逸です。 ミステリーとしての王道的な構成美があり、読み終えた後にすぐ2周目を読みたくなる読者も多く見られます。

また、読後の印象に残るのは、絵の持つ意味の深さです。 最初はただの不気味なスケッチに見えていたものが、物語を読み進めることで恐ろしい暗示や事件の鍵となっていたことが明らかになり、「知ってしまった後の怖さ」に変わります。

そのため、読後もずっと心に残る“後を引くミステリー”として、多くのレビューで高評価を得ています。 読了後に考察サイトを巡ったり、他の読者と語りたくなるという意味でも満足度の高い作品です。

一方の『変な家』は、テンポよく展開する物語の中で、次々と出てくる違和感が解明されていく過程が読者をぐいぐい引き込みます。 読んでいる最中に感じる緊張感とスピード感が心地よく、最終的に「すべてが繋がった瞬間」の納得感は非常に高いです。

結末に向けて明かされる真実も衝撃的で、「まさかそういうことだったのか」と予想を裏切られる構成は秀逸といえるでしょう。

また、間取りという誰もが親しみのあるテーマを使っていることで、自分の身の回りにも“変な家”があるかも……といったリアルな恐怖感が読後にも残ります。

だからこそ、物語の内容だけでなく、自分の生活に照らして考えるきっかけにもなる作品です。 「面白かった」で終わらず、「自分ならどうする?」と想像を促される、思考を刺激する余韻が『変な家』にはあります。

⑦ ファンダム・シリーズとしての広がり

| 変な絵 | 変な家 |

|---|---|

| 「変な〇〇」シリーズとしての中心的存在 | 雨穴ワールドの起点としてファン層を形成 |

『変な絵』は、「変な家」に続く雨穴氏の“変なシリーズ”第2弾として、ファンダムの中核を担う作品となりました。 この作品が登場したことで、「変な〇〇」というシリーズとしての世界観が明確化し、読者の間でも「次はどんな“変な”が来るのか?」という期待感が生まれています。

また、前作と直接つながるキャラクター(栗原)の登場により、シリーズ間でのクロスオーバーが楽しめる構成になっており、ファン同士の考察も活発です。

さらに、『変な絵』の海外展開によって、ファンダムは日本国内にとどまらずグローバルな広がりを見せています。 英語版の読者レビューや翻訳者による解説がYouTubeやRedditで共有され、世界中の読者が“違和感”という普遍的なテーマに共感している様子が見られます。

SNS上では「#StrangePictures」や「#HennaE」などのハッシュタグも登場し、イラストやファンアート、考察動画が国境を越えて流通しています。

一方、『変な家』はシリーズの起点として非常に重要な役割を果たしています。 この作品によって、雨穴という作家の独特な感性と世界観が広く知られるようになり、多くの人が“変な”シリーズに触れるきっかけとなりました。

また、「変な家」というネーミングのインパクトが強く、検索性・記憶性ともに優れているため、メディアや読者の間でも定着度が高いです。 ファンダムの成長はこの作品を中心に始まったといっても過言ではありません。

さらに映画化によって一般層への浸透も進み、「雨穴=変な家の人」という認識が広がったことで、ファン層の裾野が大きく広がりました。

そこから漫画・書籍・動画など複数メディアへの導線が生まれ、“雨穴ワールド”としての拡張性が生まれています。 『変な家』が起点となり、『変な絵』が発展させた。 この関係性があるからこそ、シリーズとしての強度と継続的な人気が支えられているのです。

変な絵と変な家はどっちがおすすめ?

『変な絵』と『変な家』はどちらも高い評価を受けているミステリー作品ですが、内容や読後感、怖さの種類が異なります。

ここでは、どちらがどんな人におすすめなのかを整理して紹介します。

読者の興味や目的によって、向いている作品が異なるので、自分に合った1冊を見つける参考にしてください。

① 変な絵がおすすめな人

『変な絵』は、じっくりと物語を読み解くのが好きな人、謎を自分の頭で考えて「気づきの恐怖」を味わいたい人におすすめです。

ストーリーは一見バラバラに見える複数のエピソードや登場人物が、最後に一本の線でつながる構成になっていて、読後の満足度が非常に高いです。 細かい伏線や絵の違和感に気づいた瞬間、鳥肌が立つような体験ができるのは、『変な絵』ならではの魅力でしょう。

また、ホラーが苦手な人でも読みやすいのが『変な絵』の特徴です。 なぜなら、怖さの中心が「直接的な恐怖」ではなく、「気づいてしまったことの怖さ」だからです。 グロテスクな表現や残虐な描写はほとんどなく、静かにじわじわと不安が募っていく心理描写が中心です。

そのため、ゾンビ系やスプラッター系のホラーが苦手な人でも、安心して読める構成となっています。

さらに、「考察好き」や「他人と作品を語り合いたい」タイプの人にも非常に向いています。 ネット上では『変な絵』の考察が活発で、各絵に込められた意味や暗示、ストーリーの裏にある深層心理について語り合う読者が多くいます。 「こういう見方もあるんだ」と驚かされることが多く、自分だけで完結せず、他人の意見も取り入れながら楽しめるのが本作の強みです。

また、シリーズものが好きな人にとっても嬉しいポイントがあります。 『変な絵』は『変な家』と世界観がつながっており、両方読むことで「雨穴ワールド」の奥深さを実感できます。 特に、共通キャラの栗原の動向を追うことで、世界観の広がりやシリーズ構成の巧みさに感心することでしょう。 1冊で完結しつつも、他作品とつながっている感覚は、シリーズファンにとって大きな魅力です。

② 変な家がおすすめな人

『変な家』は、テンポの良い展開と直感的な違和感で読者を引き込む作品です。

そのため、「サクサク読めてドキドキするミステリーが好きな人」や、「短時間で刺激的な読書体験を求める人」にぴったりの一冊です。 物語は一つの“変な間取り図”をきっかけに始まり、次々と奇妙な点が明らかになることで、読者の好奇心を絶妙に刺激していきます。

読み進めるたびに「あれ?これって変じゃない?」という疑問が湧き、それが真実に結びつくことで大きな納得感が得られます。

特に、「リアルに起こりそうな怖さ」が好きな人には強くおすすめできます。 『変な家』の恐怖は、幽霊や呪いのような非現実的なものではなく、現実にあり得そうな“人間の怖さ”や“社会的な闇”が中心。

実際に住んでいる家、引っ越し先、間取り図を見るときなど、日常の中に恐怖が潜んでいるという感覚を味わえます。 そのリアリティが、読後もじわじわと恐怖を残す要因となっているのです。

また、『変な家』は映画・漫画・YouTubeといった複数のメディアで展開されているため、「映像作品やメディアミックスが好きな人」にもおすすめです。

特に映画版では、文章では表現しきれなかった間取りの異様さが視覚的に再現されており、読後に映画を観ることでより深い理解と満足感が得られます。

また、漫画版はテンポが良く、絵を通して恐怖を体感できるため、「文章を読むのが苦手」という方にも楽しんでもらえるでしょう。

さらに、雨穴作品が初めての人にも『変な家』は入門編として最適です。 ストーリー構成はシンプルながらも奥が深く、1冊でしっかり完結する構成となっているため、最初の1冊として読みやすいです。

雨穴作品の特徴である“違和感の積み重ね”と“構造的なミステリー”の面白さをしっかりと味わえるため、ここから他の作品へ興味を広げる読者も多いです。

変な絵と変な家の良くある5つの質問

ここでは、読者からよく寄せられる「変な絵」と「変な家」に関する疑問を5つ取り上げ、わかりやすく解説します。

作品の順番や関連性、怖さの種類、映像化の可能性まで、初めて読む人にも役立つ情報をまとめています。

Q1. 変な絵と変な家は時系列的にどちらが先?

物語の公開順としては、まず『変な家』が先に発表され、その後に『変な絵』が出版されました。 『変な家』は2021年にYouTube動画として初公開され、その反響を受けて書籍化、さらに漫画化や映画化へと発展していきました。

『変な絵』はその後、2022年に書き下ろし長編小説として発表され、2024年に漫画化、2025年には海外版も出版されるなど、次なる展開を見せています。

作中の時系列としても『変な家』が先となっており、両作品に登場するキーパーソン「栗原」は、『変な家』で先に登場し、『変な絵』にも引き続き登場します。

そのため、シリーズの流れとしては『変な家』→『変な絵』という順番で読むと、登場人物の背景やキャラクターのつながりがより深く理解できます。 「変な〇〇シリーズ」を時系列で読みたいという方には、この順番が断然おすすめです。

ただし、両作品はそれぞれ独立したストーリーになっているため、どちらから読んでも内容が理解できるようになっています。 『変な絵』を先に読んでから『変な家』を読むという読者も少なくなく、むしろ後から読んだことで伏線に気づき、2度楽しめたという声もあります。 つまり、順番に厳密である必要はなく、興味のあるテーマや内容から入っても問題ありません。

それでも、「変なシリーズ全体の世界観」や「栗原という人物の立ち位置」をしっかり理解したい方には、やはり公開順=『変な家』から読むのがベストです。 読者の感情や情報の積み重ねもスムーズになり、より一層物語に入り込めるでしょう。 特に栗原の行動や発言が、前作を知っていると別の意味を持つ場面もあるため、シリーズ通しての読書体験としては順番通りが最適です。

Q2. 変な絵と変な家のつながりはあるの?

はい、『変な絵』と『変な家』には明確なつながりがあります。 それは単なるテーマや作風の類似ではなく、登場人物の共有や世界観の連続性といった、シリーズとしてのつながりです。

特に重要なのが、両作品に登場する“栗原”というキャラクターです。 彼は『変な家』では雨宮の相談相手として登場し、鋭い観察力と知識で物語の展開を導いていきます。

そして『変な絵』でも、別の主人公・佐々木と出会い、今度は“絵”にまつわる奇妙な事件を共に追う存在として再登場します。

このように、作品をまたいで登場するキャラクターがいることから、両作は“雨穴ワールド”とも言うべき一貫した世界観を共有しています。

具体的な事件や舞台設定に直接的な関連性は薄いものの、どちらも「日常に潜む違和感」と「それを分析する人物」という構造が共通しており、 ファンの間では「同じ世界で起きている別の事件」として捉えられることが多いです。

特に栗原の言動や知識、価値観に注目すると、前作での経験が活かされていることが垣間見える場面もあり、 時系列や人物関係を知っているとより深く楽しめる設計になっています。

また、雨穴氏自身もインタビューなどで「変な〇〇シリーズは共通したテーマと人物が存在する世界」と語っており、 今後も“変な〇〇”シリーズとして継続的に作品が展開されることが示唆されています。

そのため、今後別の作品が追加された際にも、栗原やその他のキャラが再登場する可能性があり、 ファンにとってはシリーズを通してキャラクターの成長や背景を追える楽しみもあります。

ただし、前作を読んでいなければ理解できないというわけではありません。 『変な絵』は『変な絵』として、『変な家』は『変な家』として、それぞれが独立したストーリーになっているため、単体でも十分に完結しています。

一方で、シリーズで読むと「あの人また出てきた!」「あの時の知識がここで活きてる!」といった“つながりの発見”を味わうことができ、 雨穴作品のファンダムとしての深みを体験できるという意味で、両方読む価値は非常に高いと言えるでしょう。

Q3. どちらが映画化・アニメ化に向いている?

この質問に対する結論としては、「変な家は映画化向き」、「変な絵はアニメ化や漫画向き」と言えるでしょう。 それぞれの作品が持つストーリー構成や演出方法、視覚的な見せ方に大きな違いがあるため、適したメディア形式も異なってきます。

実際に、『変な家』は2024年に映画化され、40億円を超える興行収入を記録する大ヒットとなりました。 その一方で、『変な絵』は漫画化と英語翻訳が進んでおり、映像化よりも「静かな表現」が合う作品として評価されています。

まず『変な家』が映画化に向いている理由は、そのストーリー構成の“明快さ”と“視覚的インパクト”にあります。 一見普通の間取りに違和感がある、というテーマは、視覚的に説明することで読者や観客にすぐに伝わりやすく、映画的演出と非常に相性が良いのです。

また、雨宮と栗原のコンビによる会話形式は映像としてもテンポが良く、俳優の演技で一層リアリティと臨場感が増す構成になっています。 映画版では異なる間取りを再現した美術セットも話題となり、視覚と空間の演出で恐怖を盛り上げることに成功しています。

一方、『変な絵』はストーリーが複雑で、多層的な構造を持つため、映画の2時間に収めるにはやや難易度が高い構成です。 複数の絵を起点に進む物語、複雑に絡み合う人物関係、そして内面的な恐怖の描写が主軸となっており、これらはむしろアニメや漫画といった“段階的に描写できる形式”のほうが適しています。

実際、2024年には漫画版がリリースされ、絵の不気味さと心理描写が絶妙に表現されていると好評を博しています。 読者が「じっくり読み解く」ことに向いている作品であるため、アニメのように各エピソードごとに分けて描く方が、内容をしっかり伝えられるというメリットがあります。

さらに、『変な絵』の物語の“静かな怖さ”は、音や演出で驚かせる映画よりも、淡々としたトーンでじわじわと恐怖を植え付ける媒体の方が効果を発揮します。 アニメーションであれば、BGMや間(ま)の使い方で心理的な不安感を増幅させることができ、漫画であれば絵の構図やページの流れで違和感を演出できます。

つまり、同じ“映像化”でも求められる表現技術が異なるため、映画は『変な家』、アニメや漫画は『変な絵』が最も映える形式と言えるでしょう。

Q4. 怖いのが苦手でも読めるのはどっち?

「ホラーは苦手だけど、話題の作品だから読んでみたい」 そんな方にとって気になるのが、「どちらの作品のほうが怖くないか?」という点です。

結論から言えば、『変な絵』の方が怖さの演出が控えめで、怖いのが苦手な人にも比較的読みやすい作品です。

一方、『変な家』は“リアルで身近な怖さ”があるため、人によっては『変な絵』よりも強く恐怖を感じる可能性があります。

『変な絵』は、恐怖の本質が「気づきによる不安」にあります。 絵の中に潜む違和感や、登場人物の心理描写を通して徐々に浮かび上がる真相が、じわじわと読者の心に入り込んできます。

グロテスクな描写や直接的な暴力シーンはほとんどなく、視覚的にショッキングな要素も控えめです。 そのため、突然の驚かしや強烈な恐怖表現が苦手な方にもおすすめできる構成になっています。

一方、『変な家』は“現実に起こりそうな違和感”がテーマであり、そのリアルさゆえに不安を引き起こす力が非常に強いです。 家の間取りや住宅の構造といった、日常にあるテーマが逆にリアルすぎて、「自分の家でも何かおかしいのでは?」と感じさせる恐怖を伴います。

また、作品の後半に進むにつれて事件性が強まり、犯罪の背景や人間の闇が描かれることで心理的な負荷が高まります。 サスペンス要素が濃く、ハラハラさせられる場面が多いため、ホラーやサスペンスが苦手な方にはやや重たい内容かもしれません。

とはいえ、どちらの作品も“精神的に追い詰めるようなホラー”ではないため、ホラー初心者でも無理なく楽しめるレベルに抑えられています。

怖さの質が異なるだけで、いわゆる「怖くて夜眠れない」というタイプの作品ではありません。 それでも、よりソフトに、静かに、知的に怖さを感じたいという方には『変な絵』がおすすめです。

「怖いけど、あとを引かない」「読後にスッキリする」といったレビューも多く見られるため、怖がりさんの入門書としても最適です。

Q5. 雨穴シリーズで他に読むべき作品は?

雨穴氏は『変な家』『変な絵』以外にも、いくつかの“違和感ミステリー”や“考察系ホラー”を手がけており、シリーズファンにとっては見逃せない作品がいくつか存在します。

特におすすめなのが、雨穴氏の出世作ともいえる『変な間取り』と、YouTubeで話題となった『変な隣人』シリーズです。 これらの作品は、“変な〇〇”というシリーズのコンセプトを踏襲しつつも、それぞれ異なる切り口で読者を不安と驚きの世界へと誘ってくれます。

まず『変な間取り』は、複数の“違和感だらけの住宅図面”をテーマに展開される短編連作形式のストーリーです。

それぞれの間取りが持つ謎を一つずつ解いていく構成は、まるでパズルを解いているような感覚を味わえます。 「なぜこの部屋には窓がないのか?」「この導線は何のため?」といった疑問が、後半で一気に伏線として回収され、読後のカタルシスも非常に高いです。

『変な家』が好きだった人には特に刺さる内容となっています。

次に『変な隣人』は、YouTubeで発表されたオリジナルストーリーで、映像とナレーションの力を活かした“視聴型ホラー”として話題を呼びました。

こちらは、マンションの隣に引っ越してきた奇妙な人物が、じわじわと主人公の生活に干渉してくるという展開で、心理的な不安を積み重ねていく構成が秀逸です。 映像ならではの恐怖演出が効果的で、「雨穴=映像ホラー」という評価を決定づけた一作でもあります。

また、書籍以外では雨穴氏の公式YouTubeチャンネルやX(旧Twitter)で公開される“短編怪談”や“変なレビュー”シリーズも要注目。 短くて不気味なストーリーの中に、ゾクリとさせられる一言が潜んでいて、まさに“雨穴節”が凝縮された内容です。

書籍・映像・SNSをまたいだシリーズ全体で追うことで、雨穴ワールドの深さや独特な作風をより深く味わうことができるでしょう。

まとめ|雨穴「変な絵」と「変な家」比較まとめ

| 比較項目 | ① テーマとストーリー | ② 怖さ・ミステリー性 | ③ キャラクター魅力 | ④ メディア展開 | ⑤ SNS・口コミ話題性 | ⑥ 読後満足度 | ⑦ シリーズ・ファンダム |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 変な絵 | 視覚と心理の融合による静かな謎解き | 「気づき」による知的な恐怖 | 佐々木・栗原など知的で探究心の強い登場人物 | 漫画化・英訳出版・海外展開で120万部突破 | 絵をきっかけに拡散される考察文化が活発 | 伏線回収の快感と、後を引く心理描写が印象的 | 共通キャラによってシリーズ世界観が深まる |

| 変な家 | 間取りという日常の違和感を起点にした不動産ミステリー | リアルな構造不安とサスペンスによる即効的恐怖 | 雨宮と栗原の会話劇がテンポよく進行 | YouTube発・映画化・コミカライズ・文庫版で170万部突破、興収50.5億円超え | YouTube発信から映画、SNSトレンドまで話題が急拡大 | テンポと緊張感が強く、構造的な驚きに満足度が高い | シリーズの起点として広い層への浸透を牽引 |

『変な絵』は、静かな洞察の恐怖と伏線の回収による読後の余韻が魅力です。120万部突破のミリオンセラーを達成し、漫画化・海外版も展開中で、グローバルな熱を帯びています。

一方、『変な家』はYouTube発の不動産ミステリーとして小説化、漫画化、さらに映画化され、170万部突破&興行収入50.5億円のヒットを記録しました。

どちらも“違和感”という共通テーマを持ちつつ、読者に届ける体験の質は異なります。 自分の好みや気分に応じて選ぶのがベストです。

例えば、じっくり考察したい人、心理的な謎解きが好きな人には『変な絵』を。 スリルやリアルなサスペンス性が好きで、すぐに引き込まれたい人には『変な家』をおすすめします。

コメントを残す