目次

変な絵のあらすじを超わかりやすく解説【ネタバレあり】

『変な絵』は、何気ない“絵”の中に隠された違和感が、やがて複数の事件の真相を暴き出す衝撃のサスペンス小説です。

一枚の絵が導くのは、過去と現在を結ぶ予想外の真実――読み進めるほど背筋がゾクリとし、最後の1ページで世界がひっくり返ります。

この記事では、その全貌を【ネタバレあり】で徹底解説します。

序盤の不穏な空気から、伏線が一点に収束するクライマックスまで、物語の流れを超わかりやすく整理。

さらに、読後にモヤモヤが残る方のために、絵に隠された意味や人物たちの本当の関係も深掘りします。

一度読んだ人も、「そういうことだったのか!」と新たな発見があるはずです。

① この記事でわかること

雨穴さんの話題作『変な絵』は、不可解な“絵”を手掛かりに展開する殺人事件を描いたサスペンス小説です。

物語は、雑誌記者の主人公が、知人から奇妙な絵の話を聞き、調査を始めるところから幕を開けます。

その絵には、一見すると普通の家族が描かれていますが、よく見ると実際には存在しない人物や不自然な背景が紛れ込んでおり、その配置や視線の方向が重要な意味を持っています。

絵を所有する女性・水川は、過去に妹を亡くしており、その事件は長い間真相が明らかになっていませんでした。

調査が進む中で、絵に描かれた細部が、犯人と被害者の関係性や事件現場の特徴を示していることが明らかになります。

そして、最後には絵の意味と水川の妹の死の真相が結びつき、過去の出来事と現在の事件が一本の線でつながる結末が描かれます。

本作は『変な家』と同様に、間取りや絵といった静止した情報から推理を広げていく構成が特徴です。

『変な絵』では、人間関係の複雑さや過去の因縁が物語の軸になっており、読者は複数の伏線がどのように収束するのかを追いながら読み進めることになります。

筆者の私は、初読では絵の意味や人物同士のつながりをすべて把握しきれず、再読してようやく全体像が見えてきました。

その経験を踏まえ、各章で提示される情報や伏線の役割を整理することで、物語の全貌を理解しやすくしています。

これから読む方には、絵の中の細部や人物の視線の向きを注意深く観察することをおすすめします。

すでに読んだ方には、伏線の配置とその回収のされ方を再確認することで、作品の緻密な構成をより深く味わえるでしょう。

② ネタバレありでざっくりあらすじ紹介

マンガ情報ブログ作成

物語の発端は、大学のオカルトサークルに所属する栗原が先輩・佐々木修平に持ち込んだ、とある“奇妙な絵”の話から始まります。

この絵には、一見すると普通の場面が描かれていますが、実際には存在しない人物や現実と食い違う背景が紛れ込んでおり、それが後に重大な事件の手がかりとなっていきます。

物語は複数の章で構成され、第2章では行方不明になった幼稚園児・今野優太、その担任保育士・春岡美穂、母親の今野直美の視点が描かれます。

やがて、優太の失踪と絵の中の違和感が密接に結びついていくことが明らかになります。

第3章では、高校美術教師の三浦義春が何者かに殺害されます。

L日報の新人記者・岩田俊介は、かつて世話になった三浦の死を追う中で、三浦の友人・豊川信男や元ベテラン記者の熊井勇と接触します。

彼らの証言や調査を通じて、絵の中の人物配置や視線が、犯人と被害者の位置関係や事件現場の構造を暗示していることが浮かび上がります。

最終章では、熊井と同年代で記者時代からの友人である刑事・倉田恵三が登場し、過去の事件と現在の事件が一本の線でつながります。

最終的に、行方不明事件や殺人事件は意図的に描かれた“変な絵”によって覆い隠されていたことが明らかになります。

ジャンルとしてはミステリーを軸に、ホラーやサスペンスの要素が加わった構成です。

読者は「この違和感は何だろう?」という感覚を抱きながら読み進め、最後の真相解明で「そういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間を味わえます。

本作の魅力は、日常の中に潜む不穏さと、人間の奥底に隠された悪意を静かに描き出す手法にあります。

読んだ感想としては、直接的な恐怖というよりも、読後もじわじわと残る不気味さが特徴で、ミステリーやホラーが好きな読者を強く惹きつける一冊ですね。

③ 変な絵ってどんな作品?ジャンルと基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品名 | 変な絵 |

| 作者 | 雨穴(うけつ) |

| ジャンル | ミステリー・ホラー・サスペンス |

| 発売日 | 2022年 |

| 発行元 | 双葉社 |

| ページ数 | 単行本288ページ・コミック160ページ |

| 関連作品 | 変な家(前作) |

『変な絵』は、前作『変な家』で話題を呼んだ雨穴さんによる第二弾ともいえる小説です。

雨穴さんは、もともとYouTubeやnoteで不思議で怖いコンテンツを発表していた人物で、「実話風ホラー」の第一人者とも言われています。

この作品でも、リアルな設定とネット的な発信(ブログやSNS)をうまく組み合わせて、日常に潜む恐怖を描いています。

本作は特に「絵」という視覚的要素を軸に進んでいくので、映像化されたら面白そうだなと感じました。

読者としては、単なるホラーではなく「謎解き」として読むとより楽しめますね。

ちなみに、雨穴さんの小説は「2回読むと伏線に気づくタイプ」です。なので、ぜひ一度読んだら再読してみてください!

【章ごと】変な絵のあらすじをネタバレありで解説!

ここでは、【章ごと】に変な絵のあらすじをネタバレありで解説します。

- 第1章:日記ブログと不気味な3枚の絵

- 第2章:家を塗りつぶす子どもと母親

- 第3章:バラバラの伏線が繋がるラスト

- 最終章 :物語の時系列を整理してみた

それでは順番に詳しく見ていきましょう。

第1章:日記ブログと不気味な3枚の絵

マンガ情報ブログ作成

第1章では、物語の発端となる“日記ブログ”が登場します。とある女性「ユキ」が、日常を綴ったブログに突然3枚の“変な絵”を投稿したことで、読者たちの間に違和感と恐怖が広がっていくという展開です。

この絵は、一見するとただの素朴なイラストのようですが、細かく見ていくと「人の位置関係が不自然」「影の方向がおかしい」「部屋の構造が成立しない」といった“違和感の塊”なんですね。

読者たちはコメント欄で「何かが変だ」と騒ぎ出し、ネット上でちょっとした騒動になります。

しかし、ユキはその後更新をストップ。最後の投稿を境にブログが放置され、まるで彼女が“姿を消した”ような印象を残します。

読者にとっては、この突然の終わりと、意味深な絵の存在が強烈に印象に残る部分です。

この章のポイントは、「読者が登場人物と同じ情報量で“違和感”を体感できる構成」になっていること。

つまり、何かが変だと気付きつつも、その正体がわからないまま進んでいくことで、リアルな恐怖感を演出しているんですね。

筆者的には、この3枚の絵がまるで“事件の断片”を象徴しているように見えました。まさに伏線の塊というか、「この後絶対に何かあるぞ」と読者に予感させる秀逸な導入部だと思います。

ちなみに読者の間では、「この絵は誰の目線なのか?」という議論が活発に交わされています。ある意味、“観察者の視点”が作品の真相に大きく関わってくるので、後の展開を読んでから改めて見返すと、新しい発見があるかもしれません。

第1章は、まさに物語の“仕掛けの始まり”という位置づけで、静かに不安を広げてくる演出が本当に上手いです。

怖がらせるというより、「変だな…」という違和感がじわじわ迫ってくる感じがクセになりますね。

第2章 変な絵あらすじ 優太の絵が暴く母の秘密

第2章では、今野優太という幼い少年が物語の中心に据えられます。

優太は3年前に父親を亡くし、母・直美と二人で暮らしていました。

ある日、保育園で描いた1枚の絵が、後の出来事の引き金となります。

その絵には、大きなマンションのような建物と、優太自身、そして母親らしき女性が描かれていました。

しかし、よく見ると建物の一部は黒いもやのようなものに覆われ、どこか異様な雰囲気を漂わせています。

やがて、優太は突然行方不明になります。

直美は必死に捜す中で、あの絵を再び目にします。

そして、描かれていた場所が優太の“実の母”のもとを示していると気付きます。

だが、優太の実母はすでに亡くなっていました。

さらに衝撃的な事実として、優太が「マンション」と思って描いた建物は、実は母の墓だったのです。

この発見により、直美と優太の母の死の間に、何らかの関係があることが強く示唆されます。

子どもの無邪気な絵が、過去の死と大人の秘密を暴き出していく——そんな第2章は、物語全体の不穏さを一段と濃くし、読者に「直美は一体何を隠しているのか」という疑念を植え付けます。

第3章:変な絵あらすじ 最後の絵が語る美術教師の真実

第三章では、高校の美術教師・三浦義春が、人気のない山奥で遺体となって発見されます。

彼の手元には、一枚のスケッチが残されていました。

それは震える線で描かれた山並みの絵。

一見すれば、ただの風景画に見えるその絵ですが、よく観察すると線の揺れや不自然な構図、細部の強調に違和感が漂っています。

記者・岩田俊介は、生前の三浦に恩義を感じており、この不可解な絵の意味を探ろうとします。

調査の過程で、三浦の友人・豊川信男や、元ベテラン記者の熊井勇と接触。

彼らの証言や現場の状況から、スケッチは単なる絵ではなく、事件の現場や犯行の手口を暗号のように隠した“最後のメッセージ”である可能性が浮かび上がります。

三浦は命の危険を察知しながらも、誰にも直接伝えられない事実を、この一枚の絵に託していました。

岩田は絵に隠された情報を一つずつ解読し、真相に迫っていきますが、その先には想像を超える事実が待ち構えているのです。

最終章 変な絵あらすじとレンの正体の全貌

『変な絵』の物語終盤では、直美の壮絶な過去と衝撃の真相が明らかになります。

母親からの虐待に耐えかね、ついに自らの手で母を殺害してしまった直美。

その後は施設で育ち、精神的な治療を受けながら少しずつ更生していきました。

大人になった彼女は助産師の資格を取得し、社会復帰を果たします。

やがて美術教師・三浦と出会い結婚、息子・武司にも恵まれ、一見幸せな家庭を築いたかに見えました。

しかし、夫による厳しすぎる教育方針が武司を追い詰め、直美は息子を守るために夫を殺害。

この事件をきっかけに、直美の歪んだ母性と暴力性は一気に加速していきます。

『変な絵』のあらすじを辿る中で、直美が長年にわたり犯してきた罪が次々と暴かれます。

武司の正体がブログ主のレンであったこと、そしてユキを殺害したのが嫉妬に狂った直美だったことも判明。

複数の事件を繋ぐ“変な絵”の謎と共に、直美という人物の闇が物語全体を覆い尽くしていくのです。

登場人物と関係性を図解で整理!

登場人物と関係性を図解で整理!について解説していきます。

- 登場人物のプロフィール一覧

- 誰と誰がどう関わってる?

- 栗原さんの正体と役割

- 結末で明かされる意外な真相

それでは順番に見ていきましょう。

① 登場人物のプロフィール一覧

| 登場人物 | 役割 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| ユキ | ブログ投稿者 | 変な絵を投稿した女性。突如ブログを放置し失踪。 |

| 栗原 | 謎の男性 | 全体の事件を裏で操る存在。正体が後半で明かされる。 |

| 少年(名前不明) | 母子家庭の子ども | 絵を描くことで心の闇を表現している。過去にトラウマを抱える。 |

| 母親 | 少年の母 | 息子の異変に気付きカウンセリングを受けさせる。何かを隠している様子。 |

| 臨床心理士 | カウンセラー | 少年の絵を通して深層心理を探ろうとする。 |

| 語り手 | 読者視点の代理 | 物語を追って真相を探る。視点の切り替え役。 |

このように、登場人物はそれぞれ異なる場面・立場から登場しますが、物語が進むにつれて徐々に繋がっていきます。

最初はまったく関係のない話に見えても、実は“ある事件”を中心に、全員が間接的に関わっていたという構成です。

筆者的には、この“バラバラの人物を最後に一つにまとめ上げる”手法がとても巧妙で、「気づいたときのゾクッと感」がすごかったです。

では、次はその関係性を図解的に見ていきましょう!

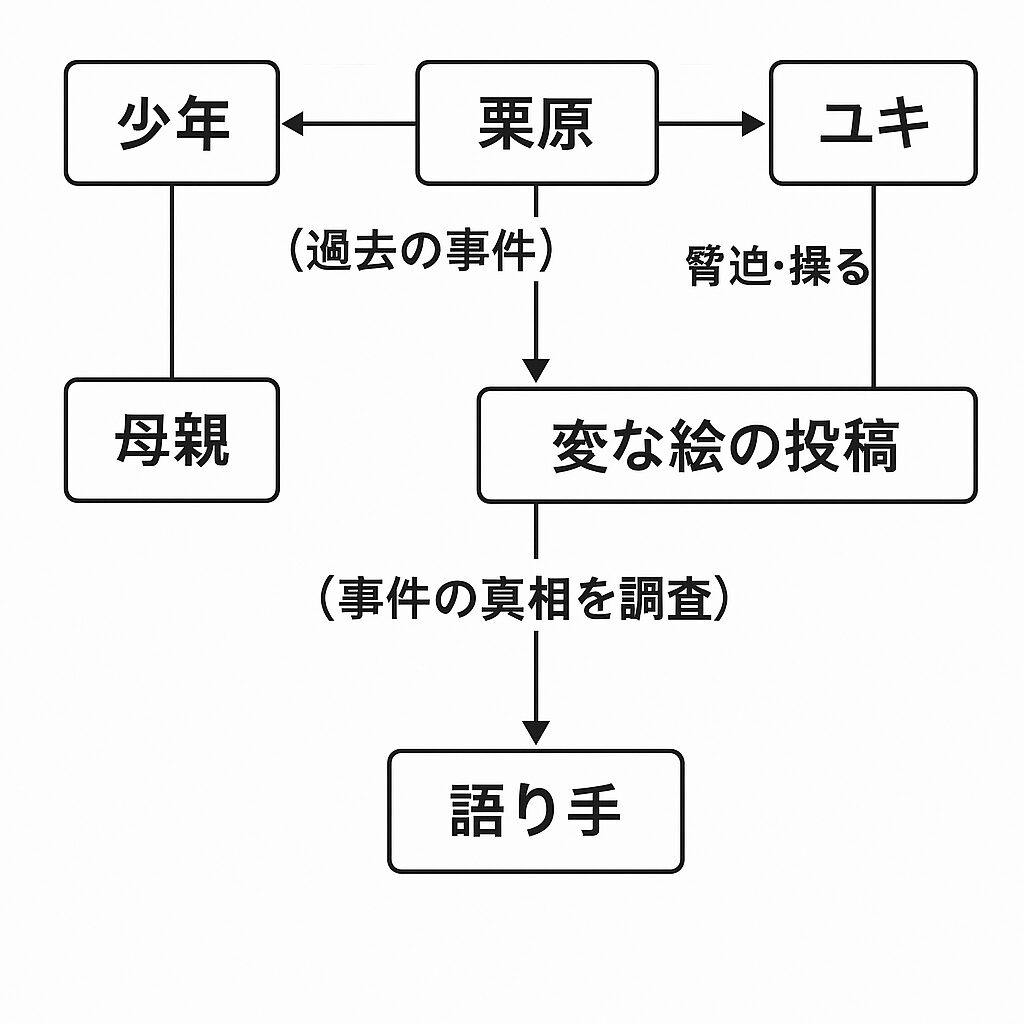

② 誰と誰がどう関わってる?

以下のような人物関係図で整理してみました👇

このように、“過去の事件”を中心として、少年・母親・栗原・ユキが複雑に絡んでいます。

栗原は過去に家庭内暴力や虐待に関わっており、それを隠蔽するためにユキを利用していた可能性が高い。

一方で、少年は直接事件を経験しており、その記憶が絵として表出していたと考えられます。

こういった構造が、読者に少しずつ提示されていくのが本作の特徴です。

この関係を把握しておくと、再読時の理解度が段違いに変わりますよ!

正直、初見では「誰が誰に何したの?」と混乱しがちだったので、こうやって図式化しておくと、頭の中が整理されてすごくスッキリします。

③ 栗原さんの正体と役割

『変な絵』の中で、最も謎めいた人物が“栗原さん”です。

最初は名前だけが出てくる程度で、どんな人物なのかは明かされません。しかし、物語が進むにつれて彼の“異常な存在感”が浮かび上がってきます。

栗原は一見、ただの第三者のように描かれていましたが、実はユキに絵を渡した人物であり、絵の内容を指示していた“裏の主犯格”とも言える存在です。

そしてこの人物は、過去に起きた家庭内の事件(少年と母親の背景)にも関わっていたとされ、物語全体の“裏の繋がり”を持つキーパーソンなのです。

特に重要なのは、栗原がただの「悪役」ではなく、冷徹で論理的、かつ“自分が悪いと思っていない”タイプの人物として描かれている点です。

例えば彼は、「絵を通じて真実を表現することは芸術だ」といった歪んだ思想を持っており、それを“ブログで世界に見せる”という形でユキを操っていました。

ユキが投稿した3枚の絵は、実際に栗原が関与した事件現場を“記録”したものだったと考えられています。彼はその絵を通じて“自分の存在を残す”ことに執着していたのかもしれません。

そして、彼が絵を描かせた理由についても、考察によっていくつかの説があります。

- 自分の“痕跡”をあえて残すことで、他人に真実を気づかせようとした。

- ユキを監視・支配するために、絵を“証拠”として使った。

- ネット社会で匿名性を利用し、自分の芸術(?)を拡散したかった。

いずれにしても、彼は直接的に“手を下す”存在ではないのに、全員を操っていたことが明らかになります。

この構造がまた怖いんですよね…。

筆者の私としては、栗原の怖さは「何を考えているのか分からないところ」だと思っています。

普通のホラー小説の犯人のように感情を爆発させるわけではなく、淡々と、自分の価値観だけを信じて行動している。その“人間の狂気”が一番ゾッとしました。

最終章では、栗原に関する直接的な描写は少ないのですが、“彼の意思”がすべての場面に影響していることが分かります。

読者が読み終えて「え…これ全部、あいつのせいだったの?」と気づいたときの、あの背筋が凍る感覚はぜひ味わってほしいです。

④ 結末で明かされる意外な真相

物語の結末では、それまでぼんやりとしていた“絵の意味”や登場人物たちの関係が、すべて一本の線でつながります。

最も衝撃的なのは、「変な絵」が“事件の証拠”だったという事実です。

ユキがブログで投稿していた3枚の絵は、実際に起こった殺人事件の“犯行現場”を暗示しており、それらの構図・影・間取りが“再現図”のようになっていたのです。

つまり、最初に見せられた絵の“違和感”は、すべてリアルな犯罪に基づいた「痕跡」だったわけですね。

そしてそれを描かせたのが栗原であり、ユキはその存在に気付きながらも逆らえず、投稿という手段で“助けを求めていた”のではないかと推察されます。

物語では明確に「ユキは殺された」とは書かれていませんが、彼女のブログ更新が止まり、周囲の反応が消えたこと、そして栗原の過去の行動パターンなどから、読者は“最悪の結末”を想像せざるを得ません。

さらに恐ろしいのは、栗原は逮捕されることも処罰を受けることもなく、物語の外へ“すり抜けて”いくように姿を消します。

この“未解決感”が、読者に強烈な後味を残すんです。

また、少年の描いた“家を黒く塗りつぶした絵”も、実は過去に栗原の犯行によってトラウマを植え付けられた記憶の断片であり、それが知らず知らずに描かれていた…という点も見逃せません。

つまり、絵はすべて「心の闇」や「事件の記憶」を記録していたものであり、表現された恐怖は“実在するもの”だったのです。

この結末がすごいのは、単に“オチが怖い”のではなく、読者自身に「現実世界の何か」にも似た気味悪さを感じさせるところ。

たとえば、「このブログ、実在するのでは?」「こういう事件、もしかして本当にあるのでは?」と、現実とフィクションの境界線を曖昧にしてくるところが、最大の怖さだと感じました。

筆者的には、読み終わって一番衝撃だったのは、“栗原はたぶん今もどこかで生きている”という恐ろしい現実感。

物語が終わっても、脳内に彼の気配がずっと残っているような、そんな終わり方です。

『変な絵』の結末は、読後の満足感というより「読後のざわざわ感」を残すタイプ。だからこそ、ずっと記憶に残ってしまうんでしょうね。

変な絵に隠された伏線と考察ポイントまとめ

変な絵に隠された伏線と考察ポイントまとめについて解説していきます。

- 変な「絵」が暗示するメッセージとは?

- 日記ブログに込められた意図

- 雨穴さんの“仕掛け”のすごさ

- 読み返すとわかる伏線一覧

それでは順番に見ていきましょう。

① 変な「絵」が暗示するメッセージとは?

物語の中心にある3枚の“変な絵”。この絵は、読者の目をじわじわと不安にさせるように設計されています。

最初に見たとき、「なんとなく変だな…」と感じる程度ですが、細部を見ていくと以下のような違和感が浮かび上がってきます:

- 影の向きが矛盾している

- 家具や壁の配置が現実的でない

- 窓やドアの数が途中で変わっている

- 人物が“増えている”ように見える

これらは、ただの“間違い”ではなく、すべて意図された“暗号”のようなものです。

そしてその暗号の意味するところは、「この場所で、誰かが何かを目撃した」「この絵は現場の記録である」というメッセージ。

つまり、“絵”という媒体を通して、ユキは読者に「ここで何かが起きた」と伝えようとしていたのではないかと読み取れます。

絵というのは言葉よりも多くを語ることができる。そして、見る人の解釈によって意味を変える。この特性を最大限に使って、真実を“隠す”のではなく“滲ませる”のがこの作品の怖さです。

筆者としては、「絵ってこんなに怖い表現媒体なんだ…」と気づかされた作品でもありました。

「言葉では言えないことを、絵で伝える」——そのコンセプトが、物語の中でも外でも、深く響いてきます。

② 日記ブログに込められた意図

ユキが投稿していたブログは、いわゆる“日常ブログ”のように見せかけていました。

ですが、読んでいくとその文体や内容に、どうにも説明のつかない不自然さがにじみ出てきます。

例えば、以下の4つのポイントが読者の違和感を引き起こします

- 文章が感情的でなく、淡々としている

- 日々の出来事が妙に“型にはまって”いる

- 唐突に「絵」の投稿だけが浮いている

- 読者のコメントに返事がない、または急に反応が変わる

これらは、単に“文章が下手”ということではなく、ユキが「意図的に何かを隠していた」「誰かに監視されていた」ことを示唆しているように感じられます。

特に怖いのが、「自由に文章を書いていない感じ」。

つまり、ユキは何かの圧力の下で文章を書かされていた可能性があり、ブログそのものが“助けを求めるための手段”だったのでは?という考察が成り立ちます。

筆者が印象に残っているのは、“絵を投稿した直後に文章のテンションが一気に変わった”こと。

それまでは「今日は何を食べた」「どこに行った」といった内容だったのが、絵をアップした後には「寒い」「怖い夢を見た」「誰かがいる気がする」といった文が並び始めるんです。

これは、ユキが“誰かに見られている”ことに気づきながら、それを言葉にできなかった心理状態を表しているとも読めます。

また、コメント欄で「絵が変だよ」「どういう意味?」と聞かれても、彼女は一切説明しない。

むしろ、「変じゃないと思います」「ご心配ありがとうございます」といった“表面的な対応”に徹しているんですね。

この点からも、ブログは“普通の振り”をしながら、実は「これは普通じゃない」ということを読者に気づかせるためのトリガーだったのでは?と考えられます。

筆者としては、こういう“読み手に委ねる表現”が非常に巧妙だと思いました。

だからこそ、ブログの内容が“フィクション”とは思えないリアルさを帯びてくるんですよね。

もしこのブログが実在したら、自分はその「助けを求めるサイン」に気づけたのか…? そんな問いを突きつけられるパートでもあります。

③ 雨穴さんの“仕掛け”のすごさ

『変な絵』を読んでいると、「なんか変だな…」と読者が感じ始めるのは、ある意味“自然な現象”です。

でもそれって、偶然じゃないんですよね。すべて雨穴さんが計算して仕込んだ“読者の違和感センサーを刺激する仕掛け”なんです。

雨穴さんの手法は、一般的なホラー小説とはまったく異なります。

血が出たり、幽霊が出たりといった直接的な恐怖ではなく、“言語化できない不快感”や“パターンから逸脱した何か”をじわじわと積み重ねてくるスタイル。

その特徴的な仕掛けを4つ紹介します👇

- 読者と同じ視点に立たせる構造

物語の登場人物も「違和感を感じている」だけで、最初は真実にたどり着けない。つまり、読者も“同じ不確かな視点”で進むからこそ、自然と怖くなる。 - 情報の出し方があえて不完全

絵、文章、行動、言葉の端々…すべてのヒントが中途半端で断片的。読者が「自分で気づいてしまう」ことを狙っている。 - シンプルな語り口

文体はあくまで淡々としていて、演出や比喩をほとんど使わない。だからこそ、ちょっとした“おかしさ”が際立つ。 - 構造のズレ

一見無関係な章が、後から意味を持ち始める。“章ごとの孤立感”があることで、つながった時の衝撃が倍増する。

すごいと思うのは、「読者が自然と考察を始めてしまうように仕向けられている」点です。

「あの絵って…もしかして?」とか、「あの母親の言い方、なんか変だったな…」とか、読者自身の頭の中で物語が広がっていくんですよ。

これって、もう“共犯”ですよね。

読者が登場人物たちと一緒に謎を感じ、考え、恐怖に触れていく。その感覚が、『変な絵』という作品にリアリティと怖さを与えているわけです。

さらに言えば、雨穴さんはnoteやYouTubeなどインターネット発の作家であり、“読者との距離感”をものすごく理解しているのもポイントです。

文章の出し方、章構成のテンポ、情報の開示タイミング——すべてが「どう読まれるか」を逆算して設計されています。

こうした仕掛けが重なって、ただの小説ではない“体験型ホラー”として成立している。それが、雨穴作品の真骨頂だと筆者は思います!

④ 読み返すとわかる伏線一覧

『変な絵』を一通り読み終わってから最初のページに戻ると、驚くほどたくさんの“伏線”が仕込まれていたことに気づきます。

それらは、物語の進行中にはあえて曖昧に描かれていたり、さりげなく文章に紛れていたりと、非常に巧妙に隠されています。

この章では、筆者が「再読してやっと気づいた!」と感じた伏線ポイントを一覧でまとめました👇

| 伏線 | 初見での印象 | 真相が分かってからの意味 |

|---|---|---|

| ユキのブログの淡白な文体 | ただの日常を淡々と書いているだけ | 感情を出さないよう“誰かに強制されていた”可能性 |

| 「変な絵」の構図と家具の配置 | 何かおかしいけど説明できない | 実際の犯行現場を再現していた“証拠” |

| 少年が描いた黒い家 | 子どもの感性かな? | 過去のトラウマによる“記憶の表現” |

| 母親の言動の曖昧さ | 単に焦っているように見えた | 実は事件の“加害/被害の狭間”で揺れていた心理 |

| 栗原の名前だけ登場 | 脇役的なモブキャラかと思っていた | 全ての事件の黒幕だった |

こうして見ると、「あの時点でヒントは出てたんだ!」というポイントが山ほどあります。

この“気づき”が、『変な絵』という作品の深みを何倍にもしてくれる要素なんですね。

筆者としては、2回目に読んだときのほうがむしろ怖かったです。

というのも、1回目は「違和感を楽しむ読書」だったのが、2回目では「裏の意味を知ってしまっている状態」で読むことになるので、すべてのセリフ・描写が違って見えてくるんですよ。

特にユキの「今日は寒かった」という何気ない一言に、「もしかして“部屋に閉じ込められてた”って意味じゃ…?」と震えました。

雨穴作品は、読み返すたびに“別の物語が浮かび上がってくる”構造をしているので、ぜひ時間を空けて2回目、3回目と読んでみるのをおすすめします。

雨穴作品とのつながりや違いを比較してみた

雨穴作品とのつながりや違いを簡単に表にしてみました。詳しくはのちほど解説していきます。

| 「変な家」と世界観はつながってる? | 雨穴らしさってどこに出てる? | 共通する“怖さ”と“違和感”の演出 | どちらから読むのがオススメ? |

| 「変な家」は雨穴のウェブ記事→YouTube動画→小説→映画と連動した作品で、他作品との世界観のつながりは不明 | 雨穴の独特な抑えたオカルト口調、シュールな小道具、覆面姿などが特徴的不気味さを演出 | 間取り図など構造の“違和感”が謎を生み、そこから人間の悪意に触れる“怖さ”に発展 | 雨穴作品を楽しむ順としては「変な家」→「変な絵」→「変な家2」がオススメ |

それでは順番に見ていきましょう!

① 「変な家」と世界観はつながってる?

雨穴さんの代表作といえば、まず名前が挙がるのが『変な家』ですよね。

この『変な家』と『変な絵』は、タイトルもコンセプトもよく似ているため、「シリーズものなの?」と思う方も多いかもしれません。

結論から言えば、ストーリー上の“直接的なつながり”は明言されていませんが、**世界観やテーマ性は非常に似ています**。

例えばどちらの作品にも共通しているのが、以下のような設定です:

- 日常に潜む“違和感”から始まる

- 視覚的な「構造」や「配置」がキーになる

- ネット発信(ブログや掲示板)を媒体にしている

- 真相が“構造のズレ”として明かされる

特に“間取り”と“絵”という「空間の見せ方」がテーマになっている点は、意図的なシリーズ感がありますよね。

ファンの間では、「変な家のあの人物が、変な絵にも登場してるのでは?」という考察もありますが、現時点では公式にそうした明示はありません。

ただし、“この2作品が同じ世界線にある”と想像して読むと、さらに怖さやリアリティが増します。

筆者的には、公式設定はなくても“精神的な続編”という感覚がしっくりきますね!

② 雨穴さんらしさってどこに出てる?

雨穴さんの作品をいくつか読んだことがある人はすぐに気づくと思いますが、彼の作品にはいくつか“独特な共通点”があります。

その中でも特に『変な絵』に色濃く出ている5つのポイントをピックアップしてみました👇

- ① 違和感の積み重ねで恐怖を生む

一気にホラーへ突き落とすのではなく、「あれ?何か変だな…」という小さなズレを丁寧に積み上げ、じわじわと不安にさせていく構成が特徴です。 - ② 普通の日常から始まる

「ブログを書いている」「引っ越しを考えている」「子どもが絵を描いた」など、誰にでも起こりうる出来事が物語の導入になることで、リアリティと恐怖が融合します。 - ③ 図や絵を“恐怖の装置”に変える

他の作家にはあまり見られないのが、絵や間取りなどの“静的な情報”をホラーに使う発想。動きのない情報から読者の想像力を刺激するのが非常に巧妙です。 - ④ 読者を“共犯者”にする構造

情報を断片的に小出しにして、「あとは自分で考えてね」というスタンス。読者が能動的に考察しながら読むよう誘導されています。 - ⑤ オチは“明言しない”スタイル

はっきりと結末を描かず、“読者の頭で補完させる”ことで、物語が終わってもなお“記憶に残る怖さ”を演出します。

これらすべてが『変な絵』にもがっつりと詰まっていて、まさに“雨穴ワールド”全開です。

筆者として特に印象に残ったのは、やっぱり「絵の描写」です。

ホラー小説で“イラストの構図”を軸に怖さを組み立てるって、なかなかできない技術なんですよ。

しかもその絵が、「誰がどこにいて、どんな配置だったのか?」を示していたことに気づいた瞬間、「やられた……!」と心の中で拍手してしまいました。

雨穴さんはホラー作家というより、“違和感の建築家”という表現がぴったりかもしれません。

③ 共通する“怖さ”と“違和感”の演出

雨穴さんの代表作『変な家』と『変な絵』には、共通する“怖さの設計図”があります。

両作を通して貫かれているのは、「静かな違和感から始まり、だんだんと正体不明の恐怖へ発展していく」という構成です。

以下に、共通する“恐怖の構成パターン”を整理してみました👇

- ① 入り口は「日常」

「物件の間取りがちょっと変」「ブログの内容に違和感がある」といった、誰でも経験しそうな“違和感”から物語は始まります。 - ② 理屈では説明できないモヤモヤ

登場人物も読者も、「説明できないけど気になる」「なんか引っかかる」状態にさせられます。この感情が最大の“仕掛け”です。 - ③ 客観的な構造物に恐怖が潜む

『変な家』では“間取り図”がキー、『変な絵』では“イラスト”がキー。つまり、「誰でも見られるものに、誰も気づかない怖さ」が仕込まれているのです。 - ④ 読者に気づかせるタイプの恐怖

明確に「犯人はコイツ!」「これは呪いだ!」と示すのではなく、ヒントをばら撒いて“読者自身に推理させる”。 - ⑤ 読み終わった後にジワジワ来る

読書中よりも、読み終えたあとに「あれ? もしかして…」と怖くなってくるタイプ。ふと夜中に思い出してゾッとするような後味が残ります。

このように、雨穴作品の恐怖は「気づいてしまった人」だけに襲いかかるタイプなんですね。

筆者的には、この“気づくことが罠”みたいな設計がすごく巧妙だと感じています。

たとえば『変な家』では、「なぜ部屋がこんな配置なんだ?」という素朴な疑問が、最後には“恐ろしい事実”につながっていきます。

『変な絵』でも同じように、絵の構図のちょっとした矛盾が、ラストで“殺人現場の証拠”だったと分かるんです。

つまり、恐怖はずっと目の前にあったのに、“自分が気づかなかった”ことが最大のショックになる。

こうした“遅れてやってくる恐怖”は、ホラーというよりサスペンスやミステリーに近い心理的アプローチです。

だからこそ、ホラーが苦手な人でも雨穴作品には引き込まれてしまうんですね。

④ どちらから読むのがオススメ?

『変な絵』と『変な家』、どちらも雨穴さんの代表作として非常に人気がありますが、

「どっちから読んだ方がいいの?」という疑問を持つ方も多いですよね。

結論から言えば、どちらから読んでも楽しめますが、筆者としては『変な家』→『変な絵』の順をおすすめします!

以下にその理由をまとめてみました👇

| 順番 | オススメ理由 |

|---|---|

| ① 『変な家』→『変な絵』 | ・よりシンプルな構造で入りやすい ・“違和感系ホラー”に慣れてから、複雑な『変な絵』に進める ・「間取り」→「絵」という発展が自然 |

| ② 『変な絵』→『変な家』 | ・『変な絵』のミステリー要素を最初に楽しみたい人向け ・構造が複雑なので、推理好きならこっちが◎ ・“読者に考えさせる”仕掛けが濃厚 |

どちらの作品も“直接的な続編”というわけではないので、ストーリー的な前後関係はありません。

ただ、読書体験のしやすさ・驚きの順番・怖さの積み重ねという観点から見ると、やはり『変な家』が入門編として最適です。

そして『変な絵』を読んだあとに『変な家』を読むと、「あれ?この間取り…どこかで…」というように、自分の中に“雨穴センサー”が生まれていることに気づくでしょう。

筆者的には、「まず間取りでゾッとしてから、絵でゾゾゾっとする」のが一番気持ちいい順番かなと感じました(笑)

どちらから読んでも面白いですが、自分の好みに合わせて選んでみてくださいね!

【まとめ】変な絵を読んだ人もこれから読む人も楽しめる!

最後に、変な絵を読んだ人も、これから読む人も楽しめるについて、わかりやすくまとめていきます。

- ① 未読者におすすめしたい理由

- ② 読後のモヤモヤを解消するポイント

- ③ 電子書籍や購入リンク(自然な導線で)

それでは最後にチェックしていきましょう!

① 未読者におすすめしたい理由

『変な絵』はホラーというより、「ミステリー×違和感×人間心理」を融合させた新感覚の小説です。

グロテスクな描写はほぼなく、怖さの本質は「日常のズレ」や「じわじわくる不安」にあります。

読書に慣れていない方でも、ブログ形式や短めの章構成で読みやすく、テンポ良く物語が進んでいくので没入しやすいです。

そして何より、読了後に「この本…誰かと語りたくなる!」という感覚が味わえるのが最大の魅力です。

“読んだ人とだけ共有できる怖さ”があるからこそ、まだ読んでいない人にも心からオススメできます!

② 読後のモヤモヤを解消するポイント

もしあなたがすでに『変な絵』を読んでいて、「結局あれはどういう意味だったの?」と感じたなら、それは“正しい読後感”です。

この作品は、答えを与えるのではなく「あなた自身に気づいてほしい」というスタンスで作られています。

本記事では、章ごとのあらすじや時系列、登場人物の関係、絵に込められた意味、そして伏線の回収などを整理しました。

これを読むことで、“もやもや”が“なるほど!”に変わるきっかけになれば嬉しいです。

読書体験に「あとがき」をつけるような気持ちで、この記事を読み返してもらえたらと思います。

サクッと内容が知りたい人向けに書いてますので是非ご覧ください!